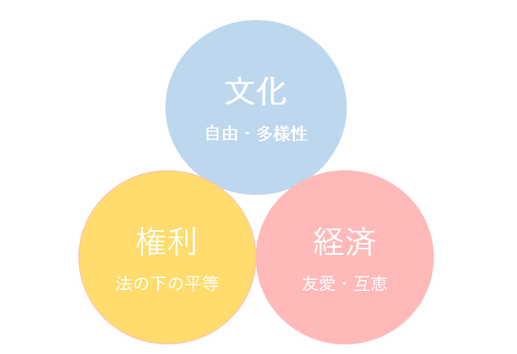

自由な文化・平等な権利・友愛の経済

個人の「自由」は精神生活や文化に当てはまり、各人の「平等」は政治や法律上の権利に当てはまり、他者に対する「友愛」は社会全体の福利を促す経済活動に当てはまるべきであると最初に説いたのは、20世紀初頭のドイツで活躍したルドルフ・シュタイナーです。

基本的人権の中に自由権があります。思想・良心の自由、学問の自由、信教の自由、表現の自由、集会・結社の自由、職業や居住地の選択の自由などが一般に認められています。自分の生き方は他から強制されることなく自分で決めることが出来る、という趣旨です。その意味で自由は精神生活や文化領域に深く結び付いています。自分の生き方を決めるためには、教育を受ける権利が必要ですし、自分の選んだ職業を通じて経済的に安定した生活が保障される必要もあります。それらをすべて含めて個人生活では「自由」の原理が重要であると言えます。また社会全体から見た場合、精神生活や文化領域の様々な活動が「自由に」営まれることによって、市民一人ひとりの自己実現が可能になります。学問の研究、芸術、スポーツや娯楽、健康、マスメディアなどがここでいう精神生活や文化領域にあたります。

経済に当てはまる原理が「自由」でなく「友愛」であるのを意外に思う人が多いかもしれません。私たちは「自由経済」という言葉に聞きなれているからでしょう。しかし本来の「自由経済」の意味は、起業家が自分の才知をもとに社会に必要な事業を自由に興せるということであり、実はこれは経済活動の「目的」について述べたものでなく、経済活動の仕方を「選ぶ自由」について述べたものです。社会全体を一個の有機体として見ると、そこにおける経済活動の目的は社会全体を豊かにすることにあります。干ばつ・冷害などで作物が収穫できなかったり、大不況で失業者があふれたりすると、生産者・労働者が影響を受けるだけでなく社会全体の富の創造が損なわれ、自由な精神生活や文化的活動を支えることが不可能になります。社会全体を豊かにすることはすなわち市民一人ひとりの物質的福利を保障することです。つまり、経済活動の目的は「友愛」であるといえます。また、経済活動はもともと、他人のために行うからこそ経済活動なのだということに気付く必要があります。農家が作る米は他人の手に渡り、工場で製造される自動車は従業員のためのものではありません。家庭菜園で作った野菜は(家庭の経済には意味があっても)社会全体にとっては経済活動として見做されませんし、自分のために趣味で作った車は個人の文化生活に属するわけです。

「平等」という概念はあくまで「法の下の平等」という意味で使われなければなりません。参政権において有権者はすべて平等である必要があります。金持ちが政治の方向を作用できるとすれば、「法の下の平等」が保障されているとは言えないでしょう。およそ公の機関が行うことは、人種・性別・身分・学歴・思想・宗教の隔てなく、どの国民にも平等にあてはまる必要があります。これをさらに深く見てみると、「土地」、「資本」、「労働」の問題に突き当たります。これらは通常経済分野に属するものとみなされています。もちろん生産活動のためには土地や自然資源が必要です。しかし、人間の才知・労働によって何かを生産し、流通させ、消費することが経済活動であるとすると、個々の土地の使用権を誰に与えるかは法制・権利の分野に属することになります。現在行われているように土地を商品として売買することは、選挙権を売買するのと同じように本来あるべきことではありません。現在当然のことである株式の売買や労働力の売買についても根本的に見直す必要があります。

「友愛」に基づいて経済的格差が広がらないようにすることは重要でも、「経済的平等」は望まれません。「法の下の平等」が国民全体に共有される〝文化〟になる必要はありますが、個々の文化活動は〝平等〟でなく「自由・寛容・多様性」をもって扱われなければなりません。