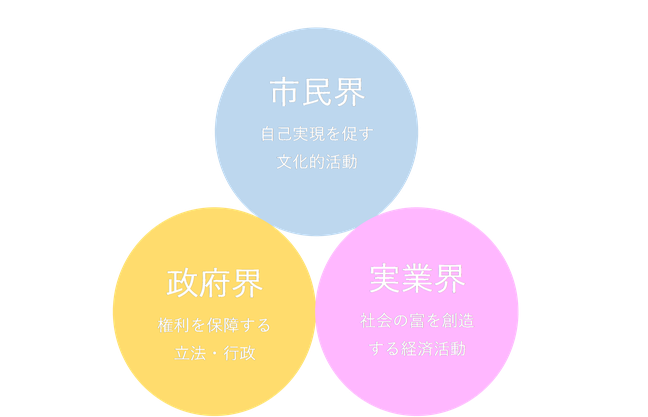

市民界・政府界・実業界の三界分立

精神文化・政治法制・経済活動を社会における事業として営むにはそれぞれにふさわしい組織形態を作る必要があります。中央政府が主導して社会を発展させて来た近代以降の日本では、長らく「公と私」、「官と民 」の二項対立で社会が捉えられてきました。しかし欧米では、国の事業でも産業でもない、主体的な市民による活動・事業の果たす役割が認められてきました。日本では国や地方公共団体の事業主体を第一セクター、民間営利企業を第二セクター、官民両者の出資によって設立された事業主体を第三セクターと呼びますが、欧米では民間営利に対する民間非営利の事業主体を第三セクターと呼びます。日本でも昨今「コミュニティ・セクター」の貢献を重視し「公」と「共」を区別する必要性が認識されつつあります。その場合、社会事業を「公・共・私」の三本だてで見ることになります。

「コミュニティ・セクター」はまた、シビル・ソサエティ(市民社会)とも呼ばれますが、ここでは、この官公セクター、共同体セクター、私企業セクターを「政府界」、「市民界」、「実業界」と呼びます。これらのセクターはそれぞれ他のセクターにはない特徴・長所を備えていて、そこからそれぞれが担当すべき社会領域および基本原理が導かれます。

政府界は、国民全体・国土全域に一様・平等に当てはまる法と秩序に関することを担当するのが本来のあり方です。そのため営利目的の事業や多様性の尊重が求められる事業の経営には不向きです。「融通を利かせない」のがお役所仕事の持ち味なのです。また、国家レベルだけでなく、地方公共団体の公共サービスもここでいう政府界に含まれます。

実業界は営利目的の経済活動を担います。ここでいう経済活動には物資の生産や流通が含まれます。ただし、社会の発展のためにはそれぞれのビジネスが自分のためだけの「金儲け」でなく、社会全体の富を築くことを目的にする必要があります。売り手も買い手も「得をする」のが本来の市場のあり方です。売買の各レベルで「真の価格」が尊重されれば社会全体が利益にあずかるようになります。賃金は公正に支払われなければなりませんし、環境に対する悪影響を排除することも価格に含まれなければなりません。 また、需要と供給の関係も価格に影響を与えます。社会の健全さや自然資源の有限性を考えると、買わせるために何でもいいから作って売るというのは望ましくありません。したがって生産者や消費者の代表が集まって、需要に基づいて供給量を調整する、連携・協議の仕組みが必要になります。 ここでも「金儲けの自由」でなく、共同体の利、すなわち「友愛・互恵」が原理となります。

市民界組織の特徴は、市民がそれぞれ自分の興味関心のある分野で自由に活動することにあり、その活動を通じて文化を豊かにし、市民一人ひとりの自己実現を可能にします。教育、科学、芸術、娯楽、健康、宗教、マスメディアなどがこれにあたります。ここで、教育について見てみると、児童生徒が全員義務教育を受けられるように環境を整えるのは政府界の仕事ですが、実際の教育活動や教育内容の検討は市民界に属する教育界が自律的に行うようにするのが望ましいわけです。 個人の自主性を重んじ、多様性を尊重した教育はこうして初めて可能になります。

政府界・市民界・実業界はそれぞれ自律的に機能する必要があります。市民界や実業界が様々な事業を行う際に政府界が法律で関係者や国民全体の権利を守る役割を担うのは当然ですが、市民界や実業界の活動の内容を政府界が統制してはいけません。実業界の活動によって創造された富が文化領域や政府界の活動を支えるのは当然ですが、実業界内の個人的な利益の追求が政府の政策や学術研究の方向に影響を与えたりしてはなりません。立法権・行政権・司法権の三権分立のように、政府界・市民界・実業界が社会の中で健全に機能するためには「三界分立」が必要なのです。