マーテイン・ラージ著、林寧志訳 © 2019 Yasushi Hayashi

『三分節共栄社会―自由・平等・互恵・持続可能性を実現する―』4の2

三分節社会のあらまし

経済制度

経済の健全さを確保するには互恵に基づく市場交換と協働によって実益を上げながら物品およびサービスの生産・流通・消費を行うことが必要である。指導原理は友愛・協力である。営利企業であれ、協同組合のような非営利企業や社会的企業であれ、「企業」・「事業体」がこの領域の主要組織である。

政治制度

政治制度において公平・公正・安全保障を確保するには統治機構や市民権によって法律・人権・合意・受給権・規制などが保持される必要がある。指導原理は「平等」である。選挙で選ばれた立法府・地方自治体・行政府・司法府を含む「官公庁」がこの領域の主要機関である。

文化制度

個人の成長・幸福・生きがいを確保するには、保健・芸術・科学・倫理・精神性・スポーツ・教育・文化が必要である。指導原理は「自由」である。主要組織は市民界組織であるが、その性質上文化制度は様々な分野・運動に声を与えるべく多様な組織から成り立つ。

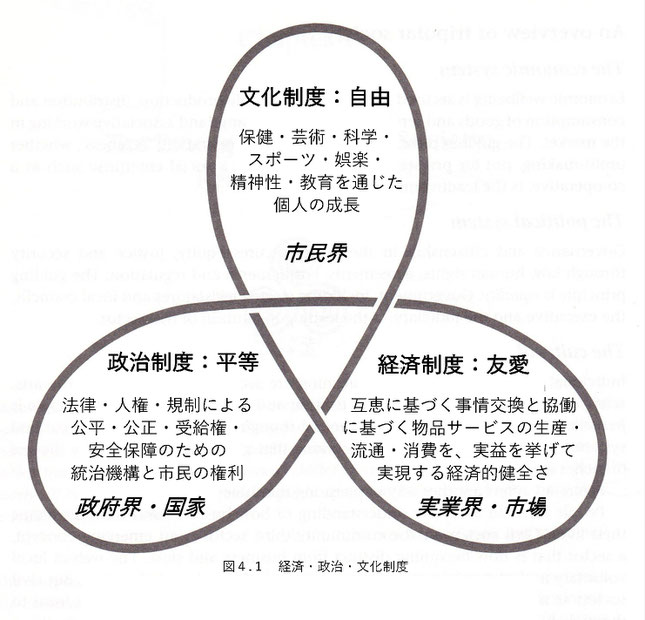

図4・1は社会の三領域を図にした一例である。

市民界と文化パワー

人々は実業界や国家が生活に与える影響を日常生活を通じて把握している。市民界やコミュニティ・セクターは今生まれつつある概念であるが、実業界および国家から独立して存在するようになってきた。各地域のボランティア団体やコミュニティ団体のネットワークが市民界として再規定されているのである。しかし市民界という概念は地域に根ざした団体からグローバルな組織まで多種多様な組織を含んでいる。この中にはNGO非政府組織・ボランティア組織・コミュニティに基盤を持つ組織・宗教団体・慈善団体・社会運動・人道的活動を行う団体・政策提言グループなど、文化という場において活動する多種多様な市民の連合体がある。市民界は、いろいろな問題を議論し、学習し、個人としての立場を明らかにし、価値観を明確にするための創造的な社会空間である。市民界組織(CSOシビル・ソサエティ・オーガニゼーション)は政府の助成金や個人の会費・時間の寄付などから資金・資源を得る。アムネスティ・インターナショナル、グリーンピース、オックスファムなどのグローバルなCSOは寄付金・資金調達活動・助成金などを通じて多額の資金を集めている。一部の市民界組織は多額の資金を政府から得ているため独立性が薄く、GONGO(政府寄りNGO)と呼ばれたり、企業に支配されているNGOをBUNGOと呼んだりすることもある。

政府界が法に基づく強制力を持ち、実業界が資財・経済力を用いるのに対して、市民界は文化の領域で規範を提示し、専門家の力、あるいはソフトパワーを使って目的を達成する。文化領域は価値観・世界観・生きがい・思想・科学・芸術・精神性・倫理・知識・象徴などを培う。この領域において人々は自分自身の潜在能力を実現し、価値観・生きがい・目的・自己認識・性格・能力を養うのである。市民界の文化的空間の中で人々は見聞を広めたり、価値観の転換が起こったり、新しいものを創造したりする。市民界での活動によって人間一人ひとりが社会に建設的に貢献することができるようになるのである。フィリピンの思想家・市民界リーダーで二〇〇三年のライト・ライブリフッド賞1A受賞者であるニカノール・ペルラスは次のように書いている。

文化とは実のところアイデンティティ(同一性)と存在の意義(生きがい)が生まれる社会的空間である。この二つを切り離すことはできない。人間は自己のアイデンティティと意義に基づいて、外界を認知し、感情によって反応し、倫理的に行動するための方向を決定する。端的に言えば、文化とは人間の行動を規定し、維持するための源泉なのである。生きがいを失うと常軌を逸した破壊的行動がもたらされる。生きがいを発見すると、創造性・同情心・生産性が拡大する。人間の意義とアイデンティティをつかさどり、それによって行動を制御する組織制度、つまりここで言う市民界が国民社会および世界社会の動向に非常に強い影響力を発揮することは明らかである。

1A. 訳注:ライト・ライブリフッド賞はスウェーデンのヤコブ・フォン・ユクスキュルによって創設された国際的な賞で,環境保護,持続可能な開発,健康,平和,人権擁護などの分野にて活躍した人物,団体に授与される。ライト・ライブリフッドとは「正しい生活」の意味.

政治家は文化パワーを尊重する。ゴードン・ブラウン英国首相(当時)は倹約実現のために社会全体として食料品のムダをなくすことを熱心に説いていたが、その後間もなく食料安保も議題に上った二〇〇八年七月の北海道洞爺湖サミットに出席した。そのサミットの経費は二億三千八百万ポンドにのぼったが、このとき社会の文化的規範を示すパワーとしてイギリスのメディアは、二十五人のシェフによって調理された八コース十九品料理を食べながら議論したG8首脳がどこまで本気で自らベルトをきつく締めながら世界の食糧危機のために倹約するのか大いに皮肉った。1B

1B. 訳注:2008年7月9日(水)付け「しんぶん赤旗」に次の記事がある。

洞爺湖サミット、豪華食事で食料危機議論、英紙 高すぎる開催費用を批判 【ロンドン=岡崎衆史】豪華食事をしつつ食料危機を議論―。英主要四紙八日付がそろって北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)のぜいたくな食事と高すぎる開催費用を批判しました。

ガーディアン紙は一面の記事で、七日の豪華夕食会について、「マリー・アントワネットがベルサイユ宮殿の窓から身を乗り出して、パンがない農民はケーキを食べればいいと言って以来、北海道のウィンザーホテルでほど、指導者が日常生活の窮状に無神経さを示したことはなかった」と皮肉りました。デーリー・テレグラフ紙は、援助団体セーブ・ザ・チルドレンのドミニク・ナット氏による「偽善的」とのコメントを紹介。同紙では、英野党第一党・保守党の「影の国際開発相」のアンドルー・ミッチェル氏も、「過剰な費用とぜいたくな消費でひどいスタートを切った」と述べました。インディペンデント紙は「キャビアやウニを食べつつ食料危機を考慮」の見出しを掲載しました。同紙は、サミット開催費用について、推定二億八千五百万ポンド(約五百九十八億円)で、二〇〇五年のグレンイーグルズ・サミットで英国が支出した八千五百万ポンド(約百七十八億円)を「小さく見せる」と伝えました。タイムズ紙はサミット開催費で、アフリカの人々をマラリアから救う一億の蚊帳を買うことができると述べるとともに、開催国日本のエコや環境重視の主張と「矛盾する」と批判しました。

(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-07-09/2008070907_02_0.html)

市民界組織による文化パワー適用の成功例はいくつもある。

エネルギー石油化学企業のシェルは一九九〇年代に市民界組織から大きなショックを与えられた。同社は、北海油田で使用されなくなったブレント・スパー石油プラットホームを海へ廃棄する計画であったが、それが生態系にもたらす影響の問題がグリーンピースやFoEフレンズ・オヴ・ジ・アースなどによって強調されたからだ。それと同時に、ナイジェリアでも軍事政権との癒着関係、少数民族オゴニ族のリーダーで活動家であったケン・サロ=ウィワの処刑、そしてニジェール川デルタでの原油掘削方法が環境に与える破壊的影響などをめぐって、シェル社は市民界から挑戦状を突きつけられていたのである。

個人のレベルで見ると、意義喪失は悲惨なことで、発病や自殺という結果を招くことがある。通常戦争中は兵士の自殺率は下がるものだが、アメリカ国民精神医療研究所所長のトマス・インゼルは、二〇〇一年から〇七年までイラク戦争・アフガニスタン戦争に従軍した退役軍人の間では自殺および〝心理的死亡〟の数が戦闘による死亡よりもまさっていると報告している。ジェームズ・キャロルは次のように書いている。

特にイラク戦争では意義が抹消されることが大きな問題になっている。この戦争の本質はすなわち本質がないということだ。戦争の目的が社会秩序の回復にあるにもかかわらずアメリカ軍の存在自体が無秩序を作り出しているというジレンマがある。われわれの部隊はそれを承知している。敵から一般国民を保護するという大義をもって交戦地帯に到着しても、自分自身が国民の敵であることに気付くのであり、また敵と一般国民を区別することも不可能だ。「反乱兵」も、よく見れば信奉者でもテロリストでもなく、自分の肉親が殺された人だったりする。至るところで疑いの目に出会う。誰もアメリカ人を信用しない。そんな状況のためにアメリカ国内でもこの戦争が議論の的となるが、それは結局イラクに駐留する兵士の状態を耐え難いものにしている。この問題は人間に生きがいを与える源泉自体が崩壊しつつあるという背景の中で起こっている。軍隊の精神が拠り所としてきた神話が壊れたのである。2

2. James Carroll, ‘A Blind Eye on Soldiers’ Suicides’, International Herald Tribune, 5-6 July 2008, p. 5.

キャロルは軍人の持つ価値観が自国のために戦うことから世界市民権の実現に寄与することへの移行という歴史的転換が進んでいると論じる。率直に言って、暴力を使って暴力を収めるという神話を維持することはできないという意見だ。軍人は戦場での同志と自分の部隊に対する忠誠心に意義を見出すが、戦場から帰還すると除隊後の退役者は見放され、残るのは自分一人なのである。

したがって市民界組織は文化パワーを前向きに使い、新たな政策の提言、社会に破壊をもたらす実践への抵抗、人々の能力開発などを通じて、各地域で急速に伸びている地産地消の運動に見られるように、持続可能な代替策を具体的に示すのである。