第一章 どんな社会の未来を望むか?

マーテイン・ラージ著、林寧志訳 © 2019 Yasushi Hayashi

『三分節共栄社会―自由・平等・互恵・持続可能性を実現する―』1の1

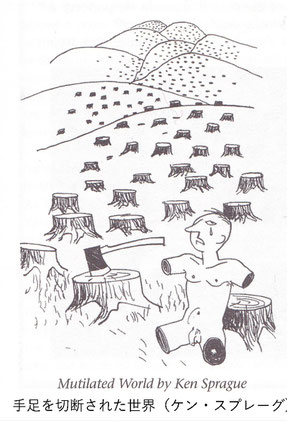

金融資本主義の勝利感は色あせました。それでもロンドン金融街の銀行家のボーナスは再び増え始めています。競争相手の銀行が倒産し、また、二〇〇八年十月には崩壊寸前にあった金融制度がつっかい棒を使ったように国民の税金で支えられたおかげです。「自由市場が一番賢い」という信仰が破られた一方で、イギリスでは十六歳から二十五歳までの若者が百万人近く失業中で、国民は「どんな社会ビジョンを描けばいいのか? 市場が指導原理でないとするとそれに取って代わるのは何か?」と問い始めています。若い友人がこう漏らしました。「人生って経済のことばかりなの? どんな価値観をもって生きればいいんだい?」 英国放送協会BBCが啓蒙目的に毎年実施しているラジオ講演「リース・レクチャー」で二〇〇九年に講演したマイケル・サンデルは、私たちが直面するチャレンジは社会を再倫理化することであり、「政治問題の多くは倫理的・精神的な問いがその中心にある。みんなの幸せとは何なのかという私たちのビジョンの問題なのである。」と語りました。そこで本書『三分節共栄社会―自由・平等・互恵・持続可能性を実現する』はサンデル教授の問題提起に応えて、自由・平等・互恵・持続性という価値観にそって社会を変革し、全ての人々のための経済、個々人の潜在能力を実現する活発な文化、平等・人権・社会正義に基づく政治、そして持続性を目標においた環境政策を確立するにはどうしたらよいかを探ります。

英国の議院内閣制民主主義もその正当性を維持できるかどうか危機に直面しています。グローバル金融危機の際には国民の税金を大量に費やして金融機関の救済が行われましたが、その様子は「大きすぎて潰せない」大銀行が国家を人質に取ってしまったかのようです。誰が国を治めているのでしょうか? イギリスでは二〇〇九年に国会議員の経費スキャンダルおよび贈収賄スキャンダルが起こり、国会は国民の自由を保護する役割も、政府の責任を追及する役割も全うしていないという声があがりました。金融・食料・気候・エネルギー・給水・貧困のそれぞれが危機に直面し、私たちのライフスタイルが持続不可能であることが明白になっています。政府が銀行を支えるために造幣し続ける中で、四百万人の国民が公共住宅への入居を待っています。大学の授業料の無償化と銀行家のボーナスとどちらを選択するかという議論が行われることもありません。国の財政状況に関しても相反する情報があり、現実にどうであるかということでさえ意見が分かれています。

しかしこのような危機は社会を造り直す機会であるとも言えます。「どんな社会の未来を望むのか?」 「人類と地球のためにどうしたら持続可能な社会を創造することができるか?」 そういう問いを投げかけるための警鐘なのです。

何事もなかったかのように平常どおりの未来を望む人もいます。減税して経済を再始動させ、紙幣の発行や銀行の救済を通して経済を再活性化しようと願う人たちです。一方で、グリーン・ニューディール政策によって低炭素経済を生み出し、少ない資源でより多くの活動を実現させようと考える人たちもいます。熱心な緑派の「トランジション・タウン運動」[地域資源を有効に活用して脱石油社会を築こうとする市民運動]はピークオイル後の低エネルギー供給に対応するため私たちのライフスタイルを根本から変革しようとするものです。英国政府の方は、テロリズムや、三十年来の自己本位の資本主義が引き金になって生まれた反社会的個人主義、工場閉鎖に抗議するストライキ、失業率の増加に伴う社会不穏などに対処するために、監視社会を強化することを望んでいるようです。けれども、一九九八年にノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センに言わせると、民衆全体のための持続可能な発展を達成するには真の民主主義が欠かせません。こういう状況の中で持続可能なビジネスを興したり、環境保護にかかわったり、民主主義やコミュニティの発展を目指したり、とにかく自分の住んでいる地元で未来社会を築こうとしている人たちもたくさんいます。

実際の活動に携わりたい人々にとっての第一歩は、現状に至った原因の分析です。第二はどんな社会の未来を望むか決定することで、第三はそれを実現する方策を見出すことです。建設的で実際に役立つ解決策の例は、斬新な社会的企業や、未来を語り合うカンバセーション・カフェ[喫茶店あるいはそれ以外の場所で数人がテーブルを囲み、選ばれたテーマについて語りあいながら、参加者それぞれがテーマについての理解を深めていくもの]、環境改善の活動、家庭菜園の再発見、トランジション・タウン運動などの形で、すでにどんどん生まれています。本書はこのような具体例を引きながら、建設中の未来社会について新しい視点を提供します。今出現する社会の未来を観察することから得た洞察で、過渡期にある世界の状況を明確にし、適切な論点を提示して、向かうべき方向を示す解決策を見出します。